※ほかのシナリオ関連おススメ本については、【収録カテゴリー】の「書評」を参照してください!

テレビや映画の脚本の書き方を学ぶ本はいろいろとありますが、「シナリオの基礎技術」(新井一著)は、脚本の書き方の形式やルール、基本的な考え方といった「基礎技術」を学ぶ本です。

分厚くて文字数も多いので、読むのが正直しんどいのですが、プロならマスターしている基本事項なので、プロに並んで仕事するなら読んでマスターするしかない!本です。

著者は、ご自身も脚本家でシナリオ・センター(脚本家育成スクール)の創業者でもある新井一先生です。シナリオセンターで脚本を学んでいる方は、すでにご存じかもしれませんね。

脚本はスクールで学ぶのが楽かもしれませんが、独学でなんとかしたい場合や、スクールで学んだけど記憶が薄れてきてた……😅、というときに助けになる本だと思います。

脚本の形式

結局のところ、脚本の基本形式(400字詰め原稿用紙の場合)は下記の形式が基本です。〈表紙〉〈人物表〉〈本文〉の順に説明します。

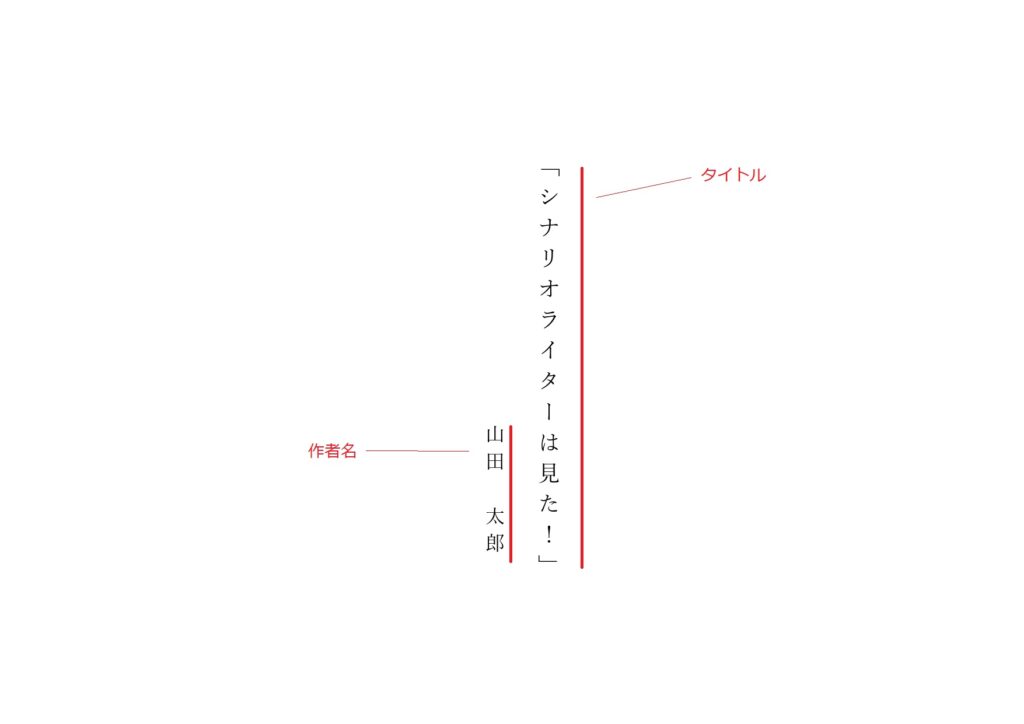

まずは表紙。表紙はタイトルと作者名だけを書きます。絵や画像を入れたりとか余計なことはしない方がいいと書かれています。(表紙に凝るより、内容で勝負とのこと…)

※図は、「シナリオの基礎技術」(新井一著)を参考に筆者作成

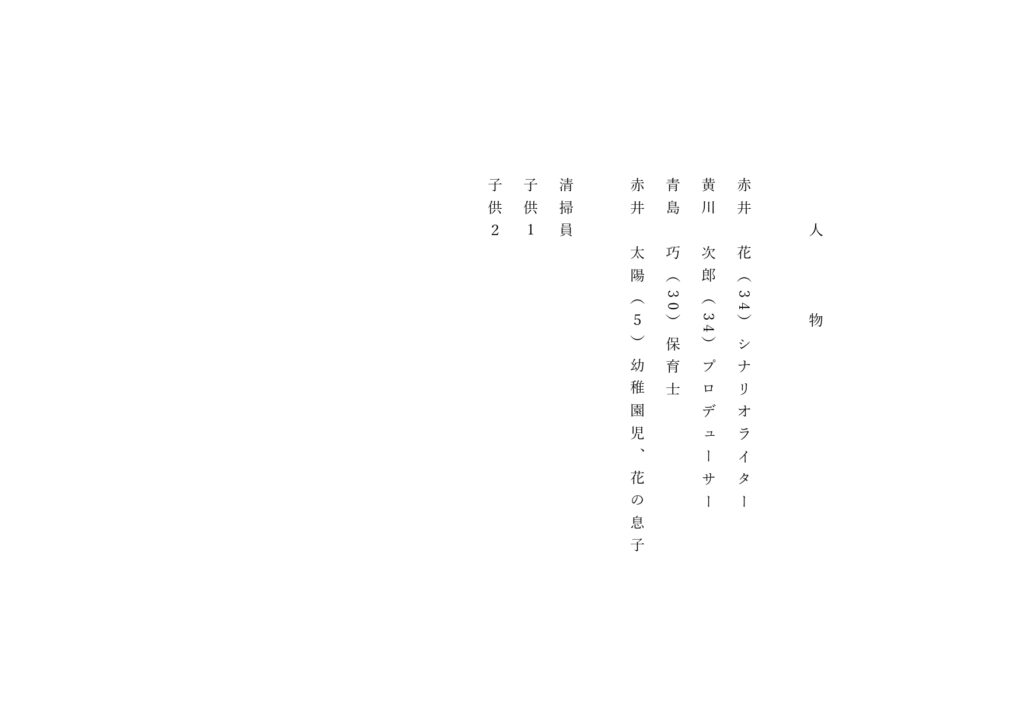

次は、登場人物表です。人物表は、登場人物の名前と、年齢、職業を書きます。職業を記載する箇所に、「その夫」「その妻」など主人公との関係を書いたりもします。人物の記載順は、重要な人物から書きます。主役⇒脇役⇒ちょい役⇒エキストラの順です。

※図は、「シナリオの基礎技術」(新井一著)を参考に筆者作成

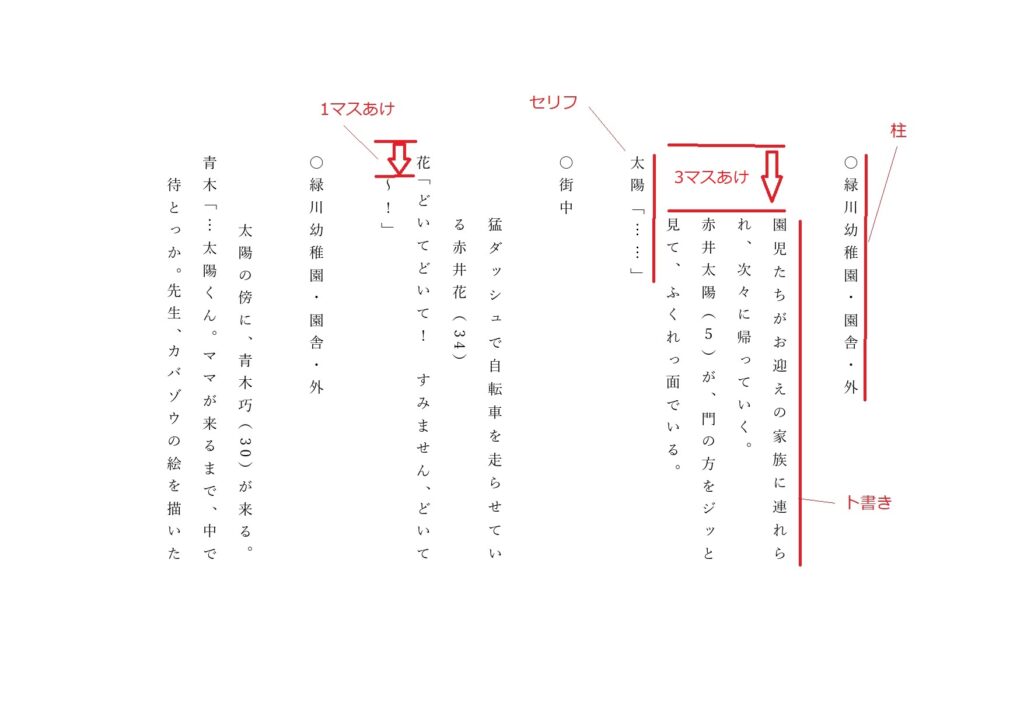

次に本文です。本文は、「柱」と「ト書き」と「セリフ」で構成されます。

※図は、「シナリオの基礎技術」(新井一著)を参考に筆者作成

「柱」とは、場所と時間の指定です。柱の頭の〇印は、のちにシーン番号に書き換わるもので、実演用の台本になる際に通し番号が振られます。柱に、建物を書く場合は、中か外かをはっきり書きます。また、照明の指定として、朝のシーンの場合は、柱の最後に(朝)、夜や夕方の場合は(夜)(夕)と書きます。お昼の場合は、何も書きません。

例:〇 緑川幼稚園・園舎・外・朝

「ト書き」には、登場人物の動作や、舞台装置の指示(必要な道具など)を書きます。抽象的な表現や、心情を書いてはいけません。

「セリフ」は説明するまでもないですが、登場人物の話す言葉です。登場人物の名前は、男性の名前は名字で、女性の名前や子どもの名前は、下の名前で表記されることが多いようです。

ちなみに、シナリオコンクールの募集では、この一枚あたり400字の書式指定がほとんどです。

400字1枚が1分の映像と考えられていて、例えば、テレビドラマのコンクールだと、1時間ドラマ=60分=400字×60枚以内、映画のコンクールだと2時間映像=120分=400字×120枚以内で募集されることが多いようです。

プロの原稿は、A4用紙1枚あたり29字×34字で書かれることが多いようです。

完成台本の1ページが29字×17行で構成され、これが1分換算になるようで、A4用紙1枚あたり29字×34字だと、1ぺージ2分で作成している計算ですね。

大体1分≒400字×1枚≒29字×17行×1枚と目安として考えておくといいですね。

ドラマに大切なのは「葛藤」

この本は初版が1968年に出て、新版が1985年に出たものなので事例がやや古くてピンとこないこともあるかもしれませんが、とにかく大切なことが書いてあります。

例えば、シナリオセンターや脚本の学校で何度も教えられていることですが、ドラマに重要なのは「葛藤」と「変化」である、ということが本書でも説かれています。

ドラマは、主人公がとにかく、あがいてもがいて葛藤して、最後に変化する。だから感動がある。そうでなければ、ただのストーリーでしかない、と。

例えば、桃太郎のストーリーでは、桃から生まれた桃太郎が鬼ヶ島に鬼退治にいった、というだけではただのストーリー。そうでなく、桃太郎が「自分が桃から生まれたというのは本当だろうか?」「なぜ自分が鬼退治に行かねばならないのか?」などと葛藤して、もがいて戦って、なにかの結果を出すとかなんらかの悟りにいたるとかいう変化があると、感動のドラマになるわけです。

ドラマにはテーマがある

「感動を作るにはテーマを明確にすること」という意味のことが解説されています。

テーマとは作者がその作品を通して訴えたいこと。「友情は素晴らしい」でも「人は裏切る」でもなんでも、作者の「言いたいこと」がないと意味がない、と書かれています。確かに、視聴者としてドラマや映画をみたときに、「結局なにがいいたいの?」と言いたいことがわからないときに、イラっとすることはありませんか? なのでテーマというものは、ドラマには大切なもののようです。

また、このテーマの見せ方にうまい下手があって、本書の中に「後生ウナギ」という落語の事例がありますが確かにうまいです…。できれば、本書記載の文章で味わってほしいですが、簡単に要約すると…

――うなぎ屋がうなぎをさばこうとしていると、ご隠居が現れて「うなぎだって生きているのだから殺生するな」と、うなぎを買い取って川に放ってやる。それに味をしめたうなぎ屋と、慈善家のご隠居が、同じやりとりを繰り返す。で、ある日、ご隠居が通りかかったに、うなぎ屋の手元にうなぎがなかった。そこで、うなぎ屋は近くにいた赤ん坊をさばくふりをすると、ご隠居がそれを買い取って川にドボンと……というオチ。この作者の表現しているテーマは慈善家の奥に潜むエゴイズムといった人間の機微。テーマをセリフなどで直接的に言わせたりせず、作品の中に溶け込ませた好例として挙げられています。

テーマは直接的に表現するのでなく、こうして作品の中に浮かび上がってくるのが理想のようですね。

「やりがちな失敗」「面白くするコツ」

シナリオの書き方のルールや形式をマスターしただけで、面白い作品が書けるわけではりません。

面白い作品にするには、人物描写が巧みだったり、飽きさせに展開だったり、面白くする力が必要です。そうしたことへの助言も本書に書かれています。

「シナリオ診断学からみた43の誤り」という章では、長すぎるセリフや説明セリフ、また、ト書きに心理描写を入れてしまうなどの、初心者のやりがちな失敗についての指摘があります。「やってはいけない」けどやりがちな誤りについて耳の痛い指摘がたくさんあります。これをやると、チープな作品に見えてしまうので、コンクール前などはチェックした方がよさそうです。

また「シナリオ診断学からみた面白くするための31の技術」という章では、対立をつくる、かせをいれる、伏線をめぐらす、など面白くする技術も記載されてます。やりがちな誤りと面白くする技術と合わせて活用するといいですね。

脚本の書き方の基本をマスターするのに、実用的で、ときどき辞書のように調べるのにも便利で役立つおススメ本です。

そして基本をマスターしたら次は「売れる本を書こう!」ということで⇒

ヒット作を書くためのバイブル!「Save the Catの法則」 | シナリオの書き方 (small-trickster.com)

がよいですね。